骨转换生化标志物在骨质疏松症早期筛查中的应用进展

2025-02-21 文章来源:《中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志》2024年9月第17卷第5期 作者:丁悦 我要说

骨质疏松症(osteopomsis,OP)是一种常见的全身性骨病,中老年人群患病率较高,在全球人口老龄化加剧的情况下,OP及其引起的脆性骨折对个体及社会的影响日益严重,但目前仍缺乏有效的早期

筛查方法。骨转换生化标志物(bone turnover markers,BTMs)是骨重建过程中产生的一系列代谢产物,其灵敏度高,可反映骨组织的变化情况,可用于辅助OP的筛查。然而BTMs种类繁多,来源不一,目前尚未形成统一的检测标准。近年来随着检测技术的进步和研究的深入,学者们报道了一些新的标志物,具有良好应用前景。本文就BTMs在OP早期筛查中的研究进展作一综述。

骨质疏松症是一种以骨量下降及骨微结构破坏为特征的全身性骨骼疾病,导致骨脆性增加,进而更易发生骨折。OP已成为严重威胁中老年人群健康的常见慢性病之一。我国骨质疏松症流行病学调查数据显示,50岁以上和65岁以上人群OP患病率分别为19.2%和32.0%,患病总人数约为9000万[1]。骨质疏松性骨折(osteoporotic fracture,OF)是OP最严重的并发症之一,常累及髋部和脊椎。有数据显示,髋部骨折后,患者短期死亡率达17%~28%[2]。

多数OP患者在发病初期无明显临床表现,在疾病进展至较晚阶段才得以确诊。因此,OP早期筛查和诊断极为重要。目前,我国指南推荐的OP筛查方法主要包括国际骨质疏松基金会(International Osteoporosis Foundation,IOF)骨质疏松症风险1分钟测试题、亚洲人骨质疏松症自我筛查工具(osteoporosis self-assessment tool for Asians,OSTA)、定量超声(quantitative ultra-sound,QUS)测定骨密度等。然而,骨质疏松症风险1分钟测试题易受个体主观判断的影响,OSTA仅适用于绝经后妇女,QUS因其诊断效能差而不能满足筛查要求。因此,亟需开发更加普适、便捷、高效的OP早期筛查方法,以提高筛查的可行性和准确性。

自20世纪80年代起,碱性磷酸酶(alkaline phosphatase,ALP)被提出可作为反映绝经后女性骨质流失程度的指标[3]。随着研究不断深入,至90年代末,更多骨转换生化标志物(bone turnover markers,BTMs),如骨钙素(osteocalcin,OC)和吡啶啉(pyridinolinevPYR),开始被用于评估绝经后女性患OP的风险。进入21世纪,IOF和国际临床化学和实验室医学联盟(Interna-tional Federation of Clinical Chemistr and Laboratory Medicine,IFCC)着手推动BTMs的标准化与统一化工作。我国亦在2021年更新了《骨转换生化标志物应用指南》[4],进一步规范了传统BTMs的临床应用。

近年来随着检测技术的进步和研究的深入,学者们报道了一些新的标志物,有良好应用前景。目前,BTMs已成为临床上辅助检测指标之一,能够灵敏地反映骨量变化,并且可独立于骨密度反映骨质丢失情况并预测骨折风险,但仍未形成统一的标准。因此,本文旨在综述BTMs在OP筛查中的应用进展,以期为未来的临床实践和研究方向提供帮助。

骨重建与OP

骨重建(bone remodeling)是指通过骨吸收和骨形成过程,实现新骨替换旧骨,维持骨骼完整性与稳定性以满足功能需要。在骨吸收阶段,破骨细胞通过分泌酸和多种酶分解骨基质中胶原蛋白和无机盐,并释放出钙等矿物质。随后在骨形成阶段,间充质干细胞分化为成骨细胞,分泌类骨质并促进其矿化,最终实现新骨形成。BTMs是在此过程中产生的代谢产物[5],可分为骨形成标志物和骨吸收标志物。它们能敏感地反映骨组织的代谢状态,并且可重复测量。在成年生理状态下,骨吸收与骨形成相互偶联,通过动态平衡以维持骨量稳定。

在OP的发生过程中,骨重建失衡是一个关键特征。这种失衡主要表现为骨形成与骨吸收之间的负平衡,即骨吸收超过骨形成,导致骨量逐渐减少。此外,骨基质的矿化过程也受到损害,进一步削弱了骨骼的强度,使骨骼变得更加脆弱、易发生骨折。因此,通过监测BTMs来评估骨重建状态对早期筛查OP至关重要。

传统BTMs

骨吸收标志物

传统骨吸收标志物主要包括Ⅰ型胶原交联羧基末端肽(C-terminal telopeptide of type Ⅰ collagen,CTX)、Ⅰ型胶原交联氨基末端肽(N-terminal telopeptide of type Ⅰ collagen,NTX)、PYR、脱氧吡啶啉(deoxypyridinoline,DPD)、抗酒石酸酸性磷酸酶5b(tartrate-resistant acid phos-phatase 5b,TRACP 5b)等。CTX、NTX、PYR、DPD均为胶原蛋白组成部分,在破骨细胞分泌的多种酶类作用下,被释放进入血液循环进而可被检测,而TRACP 5b是由破骨细胞分泌的酶类,其主要作用为辅助破骨细胞降解骨基质。

这些标志物均在我国指南中被推荐为反映骨吸收过程的代表标志物[4],其中CTX最为常用。最新研究表明,在中国老年人群中,血清β-CTX表达水平与OP发生率呈正相关[6]。PYR和DPD主要存在于骨组织中,因此它们的测量有较高的特异性,受其他组织影响较小,但它们的测定需要采集24h尿液样本,并以尿肌酐进行校正,这对患者依从性要求较高。

骨形成标志物

传统骨形成标志物主要包括Ⅰ型原胶原氨基端前肽(procollagen typeⅠN-prepeptide,P1NP)、Ⅰ型原胶原羧基端前肽(procollagen typeⅠC-prepeptide,P1CP)、ALP、骨源性碱性磷酸酶(bone alkaline phosphatase,b-ALP)、OC等。其中P1NP、P1CP是Ⅰ型原胶原在骨形成过程中水解产生的产物。ALP广泛分布于骨组织等多种组织中,而b-ALP主要由成骨细胞分泌。OC作为骨中最丰富的非胶原蛋白,主要由成骨细胞分泌。

这些标志物均被我国指南推荐为反映骨形成过程的代表标志物[4],其中P1NP最为常用。由于P1NP受进食和昼夜节律的影响较小[7],其测量不受时间限制,便于门诊检查。b-ALP相较于ALP能更精确地反映骨形成过程,但其测量准确性仍受其他同工酶影响。尽管OC被部分研究者认为是反映骨形成状态最敏感的指标[8],但其较短的半衰期和易降解的羧基端片段可能限制了其在临床上的广泛应用[9]。

潜在BTMs

在近年来的研究中,一些新兴的生物标志物展现出成为BTMs的前景,这些潜在BTMs包括骨唾液酸蛋白(bone sialoprotein,BSP)、组织蛋白酶K(cathepsin K,Cat K)、鞘氨醇-1-磷酸(sphingosine-1-phosphate,SIP)、核因子κB受体活化因子配体(receptor activator of NF-κB ligand,RANKL)、骨膜蛋白(periostin,POSTN)和硬骨抑素(sclerostin,SOST)等。基于分子生物学功能,这些标志物可被归类为蛋白质、蛋白酶、细胞因子和脂质信号分子等不同类别(表1)。

蛋白质类

BSP是一种高度糖基化及磷酸化的非胶原蛋白,主要由成骨细胞及破骨细胞分泌。BSP可促进周围破骨细胞粘附至骨表面[10],有利于破骨细胞进行骨吸收。临床上通过ELISA对血清BSP水平进行定量分析,评估破骨细胞活性及骨吸收的程度。Fassbender等[11]指出,在女性群体中,血清BSP表达水平与腰椎和股骨颈的骨密度呈负相关关系。Hasan等[2]发现,在绝经后女性中,OP患者的血清BSP水平显著高于健康女性,并且与多种BTMs水平呈正相关。这些研究表明,BSP有潜力成为OP筛查的指标之一。然而,为了确认其作为筛查指标的有效性,还需要更多的临床数据支持。

蛋白酶类

Cat K是一种半胱氨酸蛋白酶,主要由破骨细胞分泌。Cat K能够与其他蛋白酶协同降解骨基质中Ⅰ型胶原蛋白[13],可作为反映破骨细胞数量和功能及评价骨吸收过程的潜在指标。

研究表明,血清Cat K的表达水平可能有助于区分绝经后OP女性和健康女性[14-15],并可预测OF的风险。同时Munoz-Torres等[16]研究发现绝经后OP女性中血清Cat K的表达水平会随着OP治疗而降低。然而,Gao等[17]对中国1752名绝经后女性的分析得出相反结论,认为血清Cat K表达水平与骨密度无关,并且与其他BTMs在表达水平上也没有显著相关性,这表明Cat K可能不适用于中国人群的OP筛查。但是,Gao等并未进行Cat K表达水平在OP患者与健康女性之间的统计学比较,因此Cat K用于OP筛查的有效性仍需大量研究进一步验证。

同时,Cat K血液循环中含量较低且可能被组织蛋白酶S等其他酶水解,这些因素也限制了其在临床应用中的可靠性。未来的研究需集中于提高检测技术的灵敏度,以充分发挥Cat K在OP筛查中的潜力。

脂质信号分子类

SIP是一种由成骨及破骨细胞分泌的生物活性溶血磷脂,既可影响成骨细胞的分化促进骨形成,也可调节破骨细胞生成促进骨吸收[18]。SIP还作为骨形成与骨吸收过程偶联因子,维持骨代谢平衡。随着破骨细胞成熟,SIP分泌量也逐渐增多,进而结合成骨细胞表面鞘氨醇-1-磷酸受体3(sphingosine-1-phosphate receptor-3,SIPR3)受体,促进其成熟并分泌OC。

OC与破骨细胞表面受体结合后,通过下调SIP转运蛋白合成进而抑制SIP分泌[19],同时可与成骨细胞表面鞘氨醇-1-磷酸受体2(sphingosine-1-phosphate receptor-2,SIPR2)结合,促进释放骨保护素(osteoprotegerin,OPG),竞争结合破骨细胞表面RANK受体,负反馈调节破骨细胞数量[20]。此偶联过程失衡将促进OP发生,因此,SIP有潜力作为标志物用于OP筛查。

Lee等[21]研究发现,血浆中SIP的表达水平与骨密度呈负相关,并且与骨吸收标志物的表达水平呈正相关。此外,多项研究表明,血浆中SIP表达水平与OF发生率呈正相关[22-23]。Kim等[24]也指出,血浆与骨髓中S1P的含量比例可作为OF发生的预测指标。然而Weske等[25]研究得出相反结论,认为SIP表达水平与骨形成标志物表达水平呈正相关。

上述不同研究结果的差异可能源于SIP在骨代谢中的复杂作用。一方面,S1P可能主要通过增强骨吸收过程促进OP及OF的发展;另一方面,当骨密度降低时,SIP可能作为保护性因子,通过更积极地促进骨形成来对抗骨量的减少。因此,S1P在骨代谢中的作用可能依赖于不同的生理或病理条件,需要进一步的研究来阐明其在疾病发展中的具体机制。此外,SIP的测量准确性受到脂质代谢及红细胞和其他细胞分泌的SIP的影响[26]。因此,在临床应用中应考虑患者是否存在肥胖或贫血等可能影响SIP表达水平的情况。

细胞因子类

POSTN:又称成骨细胞特异性因子-2(osteo-blast-specific factor-2,OSF-2),是一种主要由成骨细胞分泌的骨基质蛋白。在骨代谢过程中,POSTN通过与成骨细胞表面αvβ3和αvβ5整合素结合,通过调控Wnt/β-catenin、NF-κB/STAT3、PI3K/AKT等信号通路促进骨形成[27],因此其表达水平可反映成骨细胞活性及骨形成过程。在OF预测方面,Kim等[28]提出血清POSTN表达水平能更好地反映皮质骨变化的理论,指出相较于脊椎OF,其预测股骨OF发生的准确性更高。

Rousseau等[29]前瞻性研究发现血清中总POSTN表达水平可作为预测OF发生风险的指标,而Bonnet等[30]则指出血清中K-POSTN片段的表达水平能更准确预测OF的发生。尽管POSTN与OF发生的相关性已被多项研究证实,但目前尚无明确数据表明POSTN可预测OP的发生。Li等[31]数据显示中国绝经后女性中血清总POSTN表达水平与骨量及骨密度无相关性,且与传统BTMs含量亦无相关性[30-31]。这表明POSTN可能不适用于中国人群的OP筛查。

鉴于目前研究的样本量有限,未来需要扩大样本规模,并开展前瞻性研究,以进一步探究POSTN在OP筛查中的效用,包括评估POSTN表达水平在一段时间内的变化趋势与骨密度之间的相关性。此外,还应研究POSTN与BTMs联合使用是否能预测OP的发生。

目前POSTN表达水平的测量方式较简便,可使用试剂盒检测POSTN,这种方法便于在社区医疗中推广应用,有助于实现OP的早期筛查。然而,因POSTN在多个组织均有表达,其测量准确性受到影响,导致测量结果出现偏差。因此,未来研究需要仔细考虑如何准确解读POSTN水平的变化,并探索可能的策略来区分POSTN水平变化中由骨骼和非骨骼因素引起的部分。

SOST:一种由成熟骨细胞分泌的糖蛋白,能够与低密度脂蛋白受体相关蛋白4(low-density lip-oprotein receptor-related protein4,LRP4)和5/6结合,从而抑制Wnt/β-catenin信号通路[32],进而抑制骨形成并刺激骨吸收。目前关于SOST与骨密度之间的关系存在一定争议。部分研究发现绝经后女性血清SOST与骨密度呈正相关[33-34],但亦有研究指出它们之间有负相关关系[35]。一项前瞻性研究发现,尽管SOST与骨密度呈正相关,但血清高SOST表达水平也与高OF发生风险相关联36]。

以上不同的研究结果可能部分解释为较高的骨密度意味着更多数量的骨细胞,从而分泌更多SOST[35]。此外,绝经后女性的骨质流失可能主要由于局部机械压力刺激骨细胞分泌SOST,而对SOST水平的反馈调节失衡将导致OP及OF发生[36]。因此,SOST作为一种潜在的BTMs,在OP筛查领域有重要研究前景,未来需要进一步通过基础实验和临床研究来探索SOST在OP患者骨代谢中扮演的角色,并评估其在OP筛查中的应用潜力。

目前,SOST的测量主要采用ELISA和电化学发光法。据研究,尽管这两种方法显示出高度相关性,但由于SOST片段与其他蛋白质片段在结构上存在相似性,可能会导致测量结果出现显著差异[37]。因此,在临床应用中,需要考虑不同检测方法可能导致的结果差异。研究表明,SOST的表达水平不受采血时间影响[38],同时在月经周期中保持稳定[39],为OP的早期筛查提供了便利。

RANKL:属于肿瘤坏死因子超家族的成员,存在膜结合型(mRANKL)及可溶型(sRANKL)2种形式,主要由骨细胞及成骨细胞表达。RANKL通过与破骨细胞表面的受体RANK结合,从而促进破骨细胞活化。因此,RANKL是反映骨吸收过程的一个重要指标。尽管临床试验已经证明RANKL的单克隆抗体,如狄诺塞麦(denosum-ab),对治疗OP有较好的疗效[40],但RANKL与OP之间的确切相关性仍然是一个有争议的话题。

一些研究表明,RANKL的表达水平与绝经后女性的骨密度没有显著相关性[41-42]。然而,Stern等[43]的研究数据显示,尽管在绝经后女性中血清RANKL的表达水平与骨密度无关,但其与老年男性的骨密度存在统计学上的显著相关性。这一发现表明,RANKL可能更适合作为男性OP筛查的生物标志物。此外,相较于单独RANKL,RANKL与OPG的比值被认为能更全面地反映骨代谢的变化。许多研究证明,RANKL与OPG的比值能够体现骨密度的变化[44-45]。上述不同研究结果可能受到不同样品保存条件、检测方式等因素影响。

因此,关于RANKL的性别特异性作用,以及RANKL与OPG比值在OP筛查中的有效性,仍需更多的基础和临床研究来进一步验证。尽管RANKL的测量不受昼夜节律的影响[46],但其在血液循环中表达量较低,加之缺乏高灵敏度的检测技术,这限制了RANKL的准确测量。未来的研究需致力于开发更敏感的检测手段,为RANKL在OP筛查中的应用提供更有力的证据。

BTMs在OP筛查中的限制

BTMs在监测骨代谢状态方面有极高的灵敏度,主要用于OP骨转换类型判断和抗骨质疏松药物治疗评估,在筛查或诊断上尚需临床验证。虽然其在OP的早期筛查中展现出潜力,但由于临床数据匮乏、个体差异显著、标准统一困难等因素,限制了BTMs作为OP筛查指标在临床中的应用。

临床数据匮乏

1、研究群体的局限性导致BTMs在特定人群,如绝经后女性或某些疾病患者中的研究较为集中,而健康中年女性、绝经前女性和男性的相关研究则相对缺乏,这限制了BTMs在广泛人群中的应用价值。

2、目前多为单一的横断面研究,缺乏能够评估BTMs长期稳定性和预测价值的前瞻性研究。

3、对BTMs在OP筛查中的灵敏性和准确性的研究不足,限制了对其临床效用的理解。

4、大多数研究样本量不足,影响了研究结果的普遍性和可靠性。

因此,未来需要采用多中心、大规模的样本设计,以提供更丰富的数据,这对建立统一的BTMs参考区间和检测方法至关重要。这些努力将有助于全面地评估BTMs在OP筛查中的实际应用潜力,并推动其在临床上的广泛应用。

个体差异显著

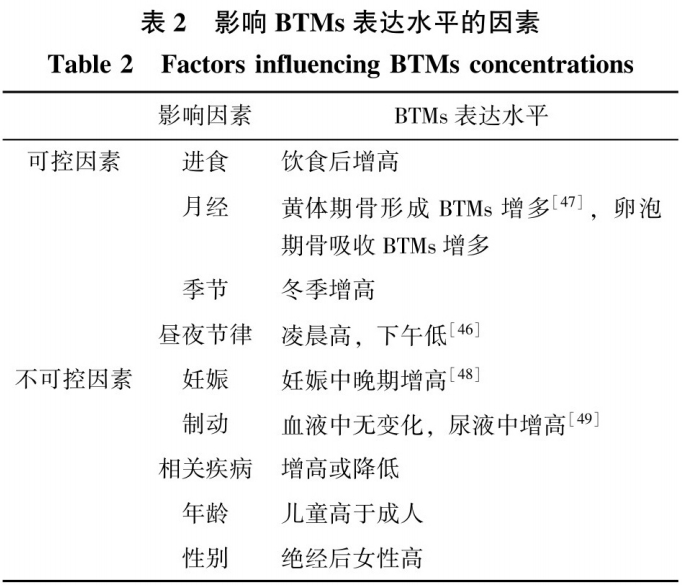

BTMs的个体差异性受多种可控和不可控因素的影响。可控因素包括昼夜节律、饮食习惯、月经周期、季节变化等。不可控因素涉及个体的年龄、性别、妊娠状态、制动及影响BTMs表达水平的相关疾病等。具体内容归纳可见表2。

BTMs的个体差异性还受到人种、药物使用等其他因素的影响。因此,在临床上制定BTMs的参考区间及利用BTMs进行筛查或评估疗效时,应对患者进行个体化评估。

标准统一困难

尽管部分BTMs的免疫测定方法已实现自动化,但不同检测机构和方法之间在准确性和标准化等方面仍存在差异。欧洲一项研究对73个实验室的血清和尿液BTMs样本进行检测,结果显示,即使采用相同的检测方法,多数BTMs的测量结果存在显著差异[50]。此外,一些BTMs,如TRACP 5b和OC,由于结构不稳定,对样本的保存和运输条件有严格的要求,不当的样本处理会进一步影响检测的准确性。因此,实现各实验室间参考值校准和标准统一化仍是一个待解决的问题。

未来研究方向

骨密度联合BTMs

骨密度作为OP诊断的“金标准”,可直接反映骨骼强度;BTMs能提供关于骨代谢动态情况的信息。因此,二者联合检测有望更加全面评估骨骼状态,进而提高OP筛查准确率。OFELY研究通过对671名绝经后女性进行前瞻性观察,揭示了同时有低骨密度和高BTMs水平的女性在10年内发生OF的风险更高51]。这个发现得到了Qu等[52]回顾性研究的支持,该研究指出血清中β-CTX含量较高和低骨密度的老年女性更易发生OF。

此外,我国指南也指出骨密度与BTMs联合检测可提高脆性骨折预测效能[4]。通过结合这两种测量方法,可以制定出更为精确的筛查量表和判断标准,有望实现对OP早期筛查。然而,目前骨密度检测的设备体积大、价格昂贵,并不适合开展OP筛查,仍需研发更加便携、高精准的骨密度检测设备。骨密度与BTMs联合测量的筛查方法仍需更多的前瞻性临床研究来验证其可靠性和实际应用效果。

人工智能辅助筛查

人工智能(artificia lintelligence,AI)的快速发展,特别是在机器学习领域,已经显著提升了从复杂BTMs数据集中提取有意义信息的能力。AI的高级算法能够识别和解析大量BTMs数据中的模式和关联,从而简化了数据的复杂性,并提高了对OP生物标志物综合分析的深度和准确性。

Zhang等[53通过支持向量机(support vector ma-chine,SVM)分析9053例绝经后OP患者数据,发现单一BTM无法判断个体是否患有OP,而随着模型中BTM种类增加,判断OP准确率提高。当6种BTMs联用时,此判断方法与DXA诊断方法的kappa系数达0.9876。Wang等[54]同样利用SVM,结合性别、年龄、体质量指数、P1NP、OC构建了学习模型,判断2型糖尿病患者OP准确率达88%。Wang等[S⁵]利用随机森林模型筛选出用于判断绝经后女性是否患有OP的BTMs,同时,结合BTMs与生化代谢物,构建判断OP准确率较高的模型,ROC曲线下面积达0.828。

尽管AI在BTMs数据分析中展现出巨大潜力,但目前的研究和应用存在一些局限性。

1、AI模型的训练依赖于大量高质量的数据,而目前可用的数据受限[53-54],且可能存在选择偏差,这可能影响模型的泛化能力和临床适用性。

2、不同人群的生物标志物表现可能存在差异,目前的AI模型未能充分考虑种族、地域、遗传等因素的影响。

3、尽管已有研究显示AI模型有较高的准确性,但这些模型在实际临床环境中的应用仍然有限,部分原因是由于硬件和软件的高要求,以及对AI技术专业人才的需求。

未来的研究方向应着重于解决上述局限性,提高筛查的准确性和效率。充分发挥AI在BTMs数据分析中的辅助作用,通过其强大的数据整合和特征提取能力,有望提高筛查效率。

检测方式创新

试纸:试纸技术在BTMs检测中的应用正迅速发展。Lee等[56]利用侧流层析免疫纸条技术,开发了用于检测尿液NTX和血清CTX的试纸,二者测量结果与“金标准”——ELISA高度相关。但该测试样本BTMs浓度低,对于高浓度样本,试纸的测量结果与ELISA的相关性仍需进一步研究。Chen等[57]利用金纳米颗粒设计测定P1NP的试纸,与Roche法有良好相关性,并且其可检测到的最低浓度为10ng/mL,扩大了检测浓度范围,为低浓度BTMs的检测提供了新的可能。

BTMs检测试纸以快速和简便操作的优势脱颖而出。这些试纸能够提供即时的定性或半定量结果,且可通过先进的软件技术转换为定量数据,极大地便利了统计分析和临床决策。然而,试纸测量的准确性可能受到环境因素如温度和湿度的影响,这要求在设计和使用过程中必须考虑这些影响因素。结合OP筛查实际需求,有待开发能够检测更多种类BTMs的试纸,以及结合先进的纳米技术提高试纸的灵敏度和特异性。同时期待研究机构与产业界的紧密合作,共同推动简便、实用的BTMs测量试纸的研发和市场化。

芯片:芯片技术为BTMs的检测提供了一种高效的替代方案。静态蛋白质芯片和微流控芯片允许同时检测多种BTMs,显著提高了检测效率。Claudon等[58]在血清中同时检测CTX、P1NP、OC3种BTMs,其测量结果与ELISA高度相关。未来可进一步探索各个BTM最低检测浓度并制成试剂盒,提高BTMs检测效率。蛋白质微流控芯片技术是在微米尺度芯片上通过微米级管道操控流体以检测蛋白质含量,其有效率、灵敏度高等优势,在BTMs检测方面有巨大潜力。Carmona等[59]的研究通过修饰芯片的微通道表面成功测定了OC与微通道结合系数,此成果突显了微流控芯片在BTMs检测领域的应用潜力。尽管该研究展示了一种提升OC检测灵敏度的新方法,但该技术尚未在实际的OC含量测定中得到应用。

微流控芯片有自动化、对于样本试剂需求量少、检测效率高等优势,但其生产成本高、结果集成与分析仍需优化等特点限制其于临床广泛普及。期待未来降低芯片制造工艺成本,提升多靶标BTMs的检测能力,融合AI技术以提升数据处理智能化,推动微流控芯片检测技术的普及,使微流控芯片成为一种高效、准确的OP筛查工具。

生物传感器:生物传感器是一种将生物物质的浓度转换为电信号的检测工具,具备非侵入性、高度特异性和可重复性。在BTMs检测中,光学和电化学生物传感器较突出。Chinnappan等[60]利用氧化石墨烯开发的光学生物传感器,通过荧光信号成功检测血清OC浓度,达到较低的检出限。Yun等[61]设计的电化学生物传感器,采用电化学阻抗(electrochemical impedance spectroscopy,EIS)技术,对CTX的检测展现了较宽动态范围和较低检出限。Lee等[62]基于纳米孔阵列设计的电化学生物传感器,同样是基于EIS原理,对ALP的检测也表现出高灵敏度。除了应用较为广泛的光学及电化学生物传感器,Liu等[63]设计的光热生物传感器通过温度变化进行ALP的定量及定性检测,有便携和灵敏的特点,为BTMs的快速检测提供了新途径。

生物传感器在生物标志物检测中虽然提供了高灵敏度和宽检测范围的优势,但仍面临一些挑战。电化学生物传感器存在电极抗干扰能力不足的问题,而光学生物传感器的信号传输效率受到环境温度和湿度的影响。目前,大多数生物传感器的设计仅限于检测单一的BTM,这限制了其在OP筛查中的应用范围。随着纳米技术不断进步,纳米材料应用于生物传感器以提高其性能将成为未来重要发展方向,如Chang等[64]已利用金纳米颗粒修饰电化学传感器电极以提高OC最低检测浓度。此外,可同时检测多种BTMs的新型生物传感器亟待设计与应用。

试纸、芯片及生物传感器,这些技术在基础研究中已显示出巨大的应用前景,并有潜力提高OP筛查的准确性。但这些技术的发展仍在初始阶段,面临成本高、技术要求高和应用推广难等挑战。技术的发展需要临床痛点和需求的推动,但同时也需要考量成本、效益及研究成果转化问题。研发低成本、便携式又高精准度的设备,从“实验室”走向“货架”,才能普惠老百姓。

总 结

BTMs作为反映骨重建状态的敏感指标,在OP筛查中展现出广阔的应用前景。传统BTMs已用于判断OP的骨转换类型,但仍未形成统一的检测标准。新型标志物包括BSP、Cat K、S1P等,提供了骨代谢更全面的视角,但仍需大规模研究验证其在OP筛查中的有效性和准确性。未来的研究将侧重于提升BTMs检测的精确度和便捷性,并积极解决研究到临床应用转化过程中存在的问题,使各类检测设备走进临床,实现对广大人民群众OP筛查的目标。

京公网安备11010502051256号

京公网安备11010502051256号