应用SPECT-CT指导痛性II型副舟骨的手术治疗

2014-12-04 文章来源:李淑媛 任玲 王显军 王书亮 张建中 点击量:5134 我要说

【摘要】将SPECT-CT创新性应用于痛性II型副舟骨的诊疗判断,以期通过检测病变局部骨代谢增强与否来判断引起症状的原因是骨性还是软组织源性,进而指导进一步手术方案的制定。对于副舟骨-舟骨连接处SPECT-CT检查阳性(放射核素浓聚)的患者,行副舟骨-舟骨融合术,保留胫后肌腱止点的完整性;而对于SPECT-CT检查阴性(无放射性核素浓聚)的患者,行副舟骨切除加胫后肌腱止点重建手术。SPECT-CT对于明确痛性II型副舟骨的症状原因及指导个性化治疗均可提供较大帮助。

【关键词】 副舟骨;胫后肌腱止点重建;融合;SPECT-CT

引言

副舟骨是较为常见的足部副骨,是由舟骨之外额外的骨化中心成骨后未能与舟骨相融合而行成。其位于舟骨结节内侧,表现为舟骨结节处的膨隆。大多数情况下,副舟骨没有症状,通常在行其他目的的足部影像学检查时得以发现,其发生率占x线检查的4%-14%。

根据X线检查的形态学表现,副舟骨可以分为3型。I型副舟骨呈卵圆形或圆形,形态非常规则,大小约2-6mm,与舟骨之间无接触。此型副舟骨包埋于胫后肌腱远端之内,一般不产生症状。此型约占所有副舟骨的30%;II型副舟骨最为常见(50%-60%),与舟骨之间以1-2mm的纤维软骨结合相连接;III型副舟骨,为最少间的类型(10-20%),副舟骨已与舟骨相融合,表现为增大的舟骨结节。

上述三种类型中,II型副舟骨最容易引发症状。其原因为:由于副舟骨的存在,胫后肌腱止点发生了改变,其内翻足部承托足弓的功能稳定性受到影响,因而容易产生局部症状;舟骨结节内侧凸起也容易于穿鞋及负重时发生摩擦、挤压,造成局部软组织炎症而表现为肿胀、疼痛;此外,II型副舟骨中,副舟骨与舟骨结节之间存在纤维软骨连接,负重应力状态下两个骨块之间存在着持续的微动与剪切力,微损伤的不断累积容易造成疼痛及局部关节炎。

临床上对于保守治疗无效的痛性副舟骨,其手术治疗方法基本可以分为三类:单纯的副舟骨切除术、副舟骨切除加胫后肌腱止点移位重建术(Kidner手术)、副舟骨融合术(切除纤维连接融合,或经皮钻孔融合,后者少用)。理论上讲,副舟骨切除后止于其上的胫后肌腱止点需要修复或重建,而副舟骨融合术的骨-骨愈合其可靠性要远大于副舟骨切除后胫后肌腱止点重建的腱-骨愈合。

但目前,尚缺乏有力的研究证据支持上述哪种术式效果更为理想。本文作者认为引起副舟骨症状的原因可以分为腱性和骨性两类,应结合具体病变选择手术方式:前者为胫后肌腱止点的受累及退变,故应行肌腱止点的清理及重建,同时切除副舟骨;而后者为副舟骨与舟骨之间关节的炎性改变,因而需要处理该关节面而非胫后肌腱,此时应选择副舟骨融合术。基于上述理念,近期作者尝试使用SPECT-CT[单光子发射计算机断层显像(single photon emission tomography,SPECT)/电子计算机X射线断层成像(computed tomography,CT)]辅助行痛性副舟骨病因判断,并将检查所得结果用于指导手术方案的制定。

典型病例1(副舟骨融合术)

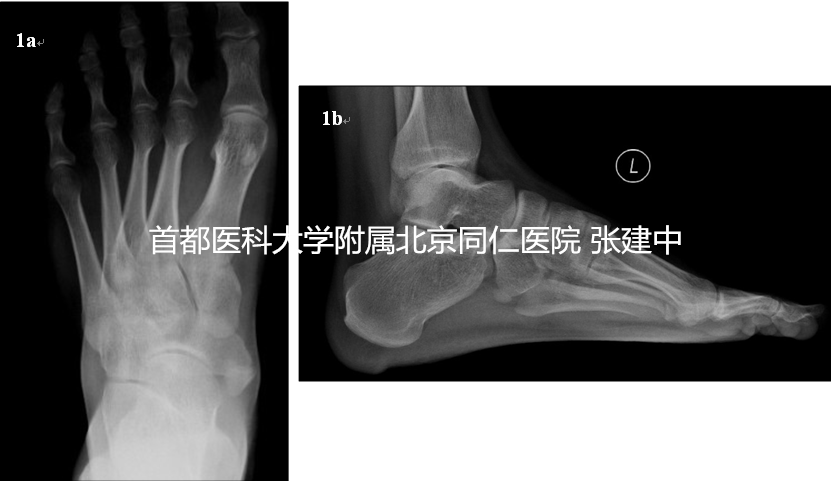

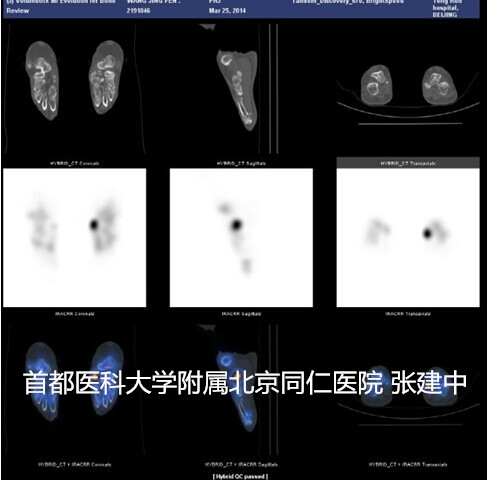

患者,女,43岁,因“左足内侧疼痛7年”来诊。患者7年前不明原因出现左足内侧疼痛,行走及劳累后加重。查体:患足平足,足弓塌陷。足内侧舟骨结节处稍膨隆,为骨性突起,压痛位于舟骨结节膨隆处而非胫后肌腱走行区及止点。余无异常表现(图1)。负重位X线示左足存在副舟骨,为II型;为进一步明确副舟骨疼痛原因为腱性还是骨性,行SPECT-CT检查,结果回示副舟骨与舟骨关节部位核素浓聚,代谢增高(图2),提示关节局部存在炎性变。诊断为II型副舟骨,且判断其症状来源位于舟骨与副舟骨之间关节处。

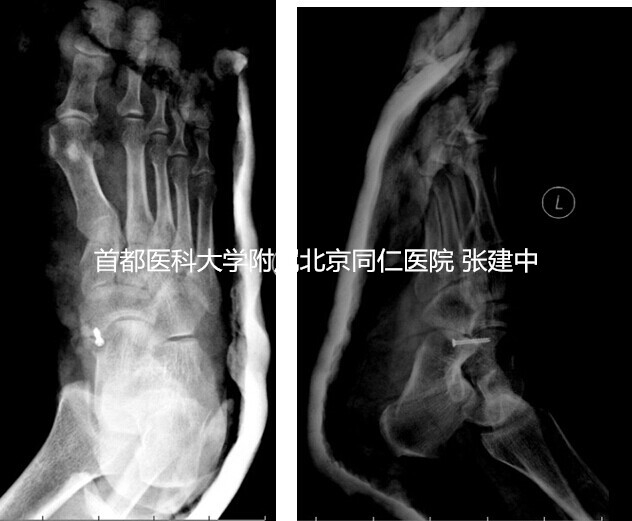

据此,手术方案制定为副舟骨与舟骨融合术。术中在足内侧以舟骨结节为中心做一纵行切口,长约4-5cm,显露舟骨结节及副舟骨,探查见副舟骨上的胫后肌腱止点完整,未见明显炎性改变,予以仔细保护。探查见副舟骨与舟骨之间存在明显的纤维连接,牵拉胫后肌腱时二者之间存在微动。以摆锯与咬骨钳仔细去除副舟骨与舟骨之间的纤维连接直至暴露出新鲜出血的骨面,将带有胫后肌腱的副舟骨部分骨块向远端及跖侧轻度移位,确保两端骨面对合良好后以空心螺钉固定,达到骨性融合。C臂透视再次确认内固定可靠,且螺钉位于舟骨内未突入临近关节面后,逐层修复周围软组织。术后患足石膏外固定4周(图3),去除外固定后开始免负重下活动。术后6周X线检查示内固定位置可靠后开始部分负重,术后3个月开始完全负重。

图1. 1a. 患足负重正位X线,示II型副舟骨存在;1b. 患足负重侧位X线,示副舟骨存在及足弓情况

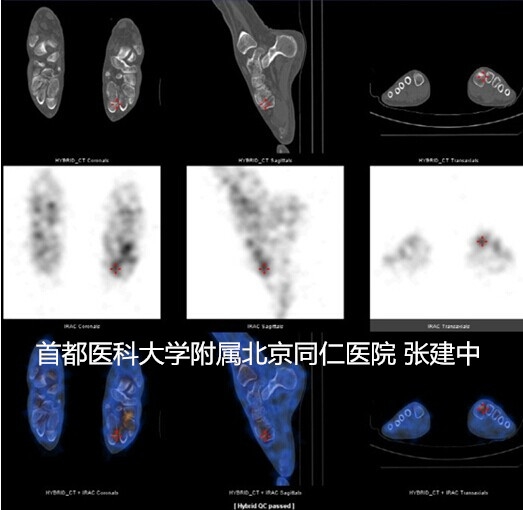

图2. SPECT-CT示副舟骨-舟骨结合处见明显核素浓聚。

上排:病变部位CT扫描所得结果,示副舟骨存在;

中排:病变部位骨扫描(SPECT)所得结果,示明显核素浓聚;

下排:SPECT-CT结果,示副舟骨与舟骨结合部位核素浓聚明显。

图3. 示副舟骨与舟骨融合,患足石膏外固定

典型病例2(副舟骨切除+胫后肌腱止点重建术)

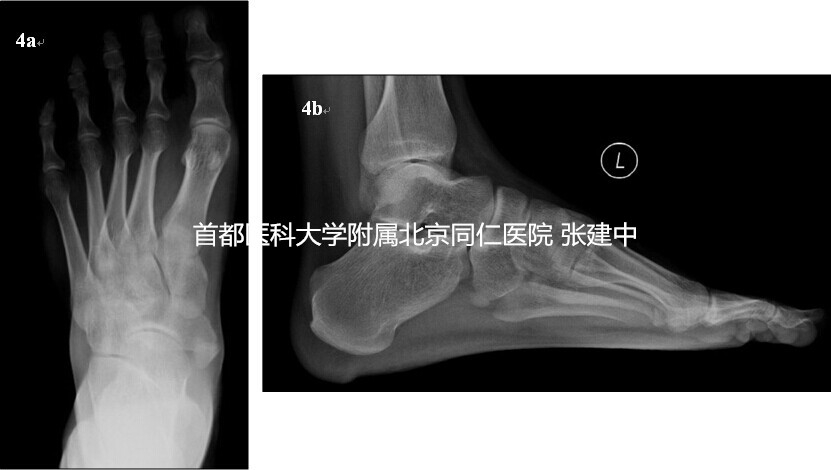

患者,男,27岁,因“左足内侧疼痛2年,加重1年”来诊。患者诉左足内侧疼痛,疼痛与行走及劳累明显相关,休息后缓解。查体:患足足弓正常,无跟骨外翻。足内侧舟骨结节处稍膨隆,为骨性突起,压痛明显。余无异常表现。负重位X线示左足存在副舟骨,为II型(图4a,4b);为进一步明确副舟骨疼痛原因为腱性还是骨性,行SPECT-CT检查,结果回示副舟骨及副舟骨与舟骨关节部位无核素浓聚,提示局部无骨代谢增高(图5)。诊断为II型副舟骨,根据临床查体及SPECT-CT结果判断其症状来源于胫后肌腱止点及周围软组织,而非舟骨与副舟骨之间关节处。据此,手术方案制定为副舟骨切除并胫后肌腱止点重建术。术中在足内侧以舟骨结节为中心做一纵行切口,长约4-5cm,显露舟骨结节及副舟骨,探查见副舟骨上的胫后肌腱止点周围存在损伤与炎性改变。显露副舟骨与舟骨之间的间隙,自该处切除副舟骨,清理并切除部分损伤的胫后肌腱止点处组织,约1cm,以2号不可吸收线编织缝合胫后肌腱远端,保留缝线4-5cm,备用。以骨刀去除舟骨结节跖侧面皮质,以4.5mm直径钻头在舟骨结节自背侧向跖侧钻取骨孔,将胫后肌腱从跖侧向背侧穿出骨孔,折返缝合,达到重建胫后肌腱止点的目的。术后以石膏托将患足固定于跖屈内翻位,6周后去除石膏托,开始主动活动患足。2个月开始部分负重,逐渐过渡到完全负重。

图4. 4a. 患足负重正位X线,示II型副舟骨存在;4b. 患足负重侧位X线,示副舟骨存在及足弓情况

图5. SPECT-CT示副舟骨局部及副舟骨-舟骨结合处未见核素浓聚。

上排:病变部位CT扫描所得结果,示副舟骨存在;

中排:病变部位骨扫描(SPECT)所得结果,示无核素浓聚;

下排:SPECT-CT结果,示副舟骨及其与舟骨结合部位无核素浓聚

讨论

引起副舟骨临床症状的因素较多,如胫后肌腱止点的改变导致足的稳定性破坏,胫后肌腱发生功能紊乱以及损伤破坏,肥大的舟骨结节及副舟骨与鞋子摩擦引起肿胀疼痛及局部滑囊炎,局部腱鞘炎及腱骨结合部位炎症,以及副舟骨与舟骨之间关节面微动及反复应力造成的炎症等等。上述因素大致可归纳为骨性因素或腱性及软组织因素。在三种类型的副舟骨中,II型最容易引起临床症状。有研究报道,术后组织学检查发现不少患者副舟骨与舟骨之间的纤维连接存在退变及损伤表现。Chen报道了14例伴有胫后肌腱功能下降的II型副舟骨患者,超声检查显示12例患者胫后肌腱完整无病变表现。因此副舟骨与舟骨连接处的病变可能是一类较为常见的原因。

在副舟骨的治疗中,目前存在的术式有单纯副舟骨切除术、副舟骨切除加胫后肌腱止点重建术(Kidner手术)、以及副舟骨融合术。因此类患者的胫后肌腱止点发生了改变,故切除副舟骨之外有必要通过修复或重建加强胫后肌腱止点。而修复或重建肌腱止点都将面临腱骨愈合缓慢或愈合组织强度不够的问题。因此,如果引起症状的原因不在于肌腱止点的损伤或退变,换句话说如果肌腱止点健康完整,而症状来自副舟骨与舟骨之间的纤维连接,则保留胫后肌腱在副舟骨上的止点完整性,通过融合副舟骨与舟骨达到将胫后肌腱重新固定于舟骨的目的,理论上讲效果更为理想。Malickey 等人对Kidner手术作了改良用于处理有症状的II型副舟骨,该方法通过处理副舟骨与舟骨之间的关节面将副舟骨融合固定于舟骨之上,既能获得可靠的融合固定,又保留了胫后肌腱止点在副舟骨上的完整性。融合一旦成功,则胫后肌腱的力量与力线将几乎完全能够恢复正常,这对于恢复足弓的动态稳定性非常重要。该术式被证明在成人中用来治疗II型副舟骨效果理想。因而,如果术前如果通过辅助检查能够明确引起患者副舟骨症状的具体原因,则可以有针对性的制定手术方案。

辅助检查方面,常规的X线、CT、MRI及超声只能提供直接的形态学资料,术者需要据此间接判断是否存在功能改变。而SPECT-CT是采用图像融合技术将计算机辅助的三维放射核素分布扫描结果(SPECT)与CT扫描结果相融合的一种影像学技术,能够同时提供骨扫描与CT扫描,即功能与解剖的双重信息。本文作者既是考虑到该检查的这一特点,将其引入副舟骨患者的临床检查中,用于辅助判断患者症状的来源。由上述两个典型病例可以看到,对于SPECT-CT显示存在骨性病变的II型副舟骨,可通过融合副舟骨与舟骨之间关节达到对胫后肌腱的骨性复位与再固定;而术前SPECT-CT检查显示病变区域无放射核素浓聚,即无骨代谢增强的患者,则应考虑病变在软组织,因而结合术中探查所见行副舟骨切除,并胫后肌腱止点周围清理及止点重建将可有针对性的解决软组织问题。

综上所述,将形态学与功能学相结合的检查方法引入副舟骨的术前检查与手术决策,可以实现在明确发病机制基础上的个性化治疗,因而有望获得更理想的临床疗效。但将SPECT-CT用于副舟骨的诊疗判断是作者的创新性应用,目前在国内外尚无类似研究,故其具体效果还需要后期大样本量的临床资料予以验证。

参考文献(略)

首都医科大学附属北京同仁医院足踝矫形中心 李淑媛 王显军 张建中

首都医科大学附属北京同仁医院核医学科 任玲

山东兖矿集团鲍店矿医院骨科 王书亮

京公网安备11010502051256号

京公网安备11010502051256号