Coflex棘突间动态内固定治疗腰椎退行性疾病的现状-腰椎棘突间动态固定专题之七

2016-05-03 文章来源:首都医科大学附属北京朝阳医院 海涌 我要说

虽然融合术是目前治疗腰椎退行性疾病的手术金标准,但因其对邻近节段的影响,导致邻近节段退变加速,非融合技术的应用逐渐得到推广。Coflex装置是1994年由Jacques Samani专门针对腰椎管狭窄症而设计的一种 “U”型钛合金棘突间动态内固定装置。

目前,棘突间Coflex动态内固定系统治疗腰椎退行性疾病已在全世界广泛开展。其手术创伤小,临床疗效得到认可。该装置能够撑开棘突,扩大椎管容积,增加椎间孔高度,防止腰椎过度后伸,在稳定手术节段腰椎的同时保留了一定活动度,避免了邻近节段腰椎应力集中,延缓了邻近节段退变。

Coflex 动态内固定系统是一种治疗腰椎管狭窄症的非融合技术,手术过程简单,安全有效,但是手术适应证的选择至关重要。Coflex 植入系统的适应证是退行性腰椎管狭窄症患者;椎间盘源性腰痛;稳定的I度滑脱患者;巨大腰椎间盘突出症;棘突长度大于2.5cm(否则固定不牢固);无严重的骨质疏松,T值大于-2.5。

Coflex系统还有一个独特的适应证:作为融合与非融合区的过渡,这样可以减缓长节段融合术后邻近节段的退变速度。同时下列情况被视为手术禁忌证:对于钛合金过敏、严重骨质疏松、肥胖或从事强体力劳动(承重小于 150 kg)、腰椎滑脱大于I度、严重失稳、脊柱侧弯、全身情况较差不适合手术的患者。

北京朝阳医院骨科在2007年8月至2009年10月,对单节段腰椎管狭窄症患者后路减压椎板间Coflex动态稳定术与后路融合术进行前瞻性对照研究。其中Coflex动态固定组49例,平均年龄56.19岁;融合组48例,平均年龄56.42岁;手术节段L2/3至L5/S1。对患者术前、术后以及随访36个月进行临床对照评估。结果表明:Coflex动态固定组在手术时间、出血量、住院时间以及并发症方面有明显优势;在术后VAS评分、ODI评分改善和主观满意度方面Coflex与融合组无明显差异。

Coflex置入术中需移除棘间韧带,置入棘突间后,可尽可能维持内固定物的位置。这样该假体既能维持棘突间和椎间孔高度,又可以在腰椎屈伸活动中对抗上下棘突间的压迫,并且在脊柱后伸位、前屈位时表现为材料本身弹性模量的动态改变,允许轴向旋转与侧弯。

该院对放置Coflex装置时是否给予预负荷对于术后患者腰椎矢状面序列的影响进行了前瞻性对比研究。研究结果表明:棘突间动态稳定装置Coflex加载一定的预负荷(术中适度撑开棘突2~5mm),维持Coflex内置物受压状态,可以增加对固定节段后伸的限制,维持椎间隙高度,而对腰椎序列无明显影响。

Coflex动态稳定装置能够预防邻近节段退变已得到证实。而Coflex装置不同深度的放置对上、下邻近节段活动范围亦有不同影响。我们的生物力学研究表明:Coflex装置的U形顶端距离硬脊膜距离≤5mm时,上、下邻近节段在各个方向的运动范围较完整状态无明显增加,大于10mm或更靠后时,腰椎明显失稳。说明Coflex放置的深度应靠近硬脊膜,这样可以最大程度保持上、下邻近节段生物力学状态的稳定性。

同时,在多节段腰椎退变的患者中,在融合节段的上端采用Coflex动态固定(Topping-off手术)在融合与非融合节段之间形成一个僵硬—活动的过渡区,可以在取得良好临床疗效的同时降低邻近节段退变的发生。该院在2007年9月至2014年12月对55例多节段腰椎退变的患者进行Topping-off手术治疗。术后36月随访研究表明:Topping-off可取得理想临床疗效,患者满意度达92.9%。

Coflex术式能够体现微创手术的理念,即手术创伤小、安全性能高、患者痛苦少、术后功能恢复及疗效好等。大多数学者认为Coflex具有可靠的长期临床效果,同时邻近节段也无椎间隙高度及活动度的丢失。

当然,Coflex棘突间动态内固定手术有其特殊的手术并发症,如棘突骨折,内固定松动,内固定断裂,异位骨化等。合理选择手术适应症是避免此类并发症的关键。

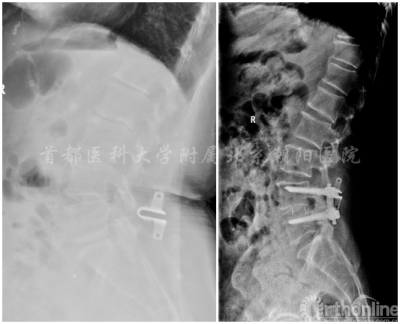

图示Coflex“U”形中间体部和上下翼状结构,材料为钛合金,翼状结构用于固定上下棘突,中间体部的两边还有防滑齿,可防止其在棘突间滑动;Coflex的“U” 顶端与硬脊膜的距离最佳位置≤5mm。

图示Coflex在单节段腰椎管狭窄中的应用和在Topping-off手术中的应用。

京公网安备11010502051256号

京公网安备11010502051256号