在思考中前行:戴闽教授助推CO理论——AO、BO的继承与发展

2016-10-06 作者:南昌大学第一附属医院骨科 聂涛 詹平 于小龙 我要说

骨科在线版权所有,如需转载请注明来自本网站.

创伤骨科是骨科领域最古老、最基础的亚专业学科,其骨折治疗的理论、技术和方法一直在思考中前行,影响着脊柱、关节、运动医学等其他骨科亚专业学科的发展,引领骨科前进的潮流,先后产生了AO、BO理论及治疗体系,为骨折的治疗甚至骨科的发展起到了重要的推动作用。

但过往我们对骨折的治疗过度侧重于骨折的愈合,而对运动系统功能的恢复关注甚少。随着骨折康复群体的迅速扩大和对康复效果的期望值不断提高,运动康复逐渐引起大家的重视。南昌大学第一附属医院骨科主任戴闽教授团队率先进行骨折治疗与功能康复一体化的相关研究,并应用于各类骨科疾病的治疗,提出了一个规范化、合理化、系统化的骨科运动康复治疗理念和实施体系,为萌芽中的中国骨科康复降了一场及时的春雨。

近日,骨科在线邀请到戴闽教授为我们回顾骨折治疗的发展史,并结合自己这些年在骨科康复领域所做的一些临床和科研工作,在继承与发展AO、BO理论的基础上,向大家解读骨折治疗的全新CO理论。

骨折治疗的第一次思考:内固定物的产生——内固定物强度与生物相容性之间平衡

内固定物的产生对骨折治疗的发展有着深远的影响,产生的初期骨折治疗需在内固定物强度与生物相容性之间平衡。19世纪末期,随着原材料工业、加工工业和医学生物技术的发展,骨折的内固定物逐渐产生。研究者在初期过度关注了内固定物的强度,但由于当时设计和加工工艺落后、无菌观念不完善等原因,感染及组织排斥反应凸显。因此,大家意识到内固定物除了必须要有一定的强度外,还要兼备良好的组织相容性。纯粹的金属元素材料组织相容性良好,但是强度不够;合金材料的强度满足要求,而组织相容性较差。在二者的权衡博弈中,由于冶炼铬镍钼不锈钢和钴基合金的成功,最终合金材料获得了大家的认可,才有了现在广泛应用的内固定术。

骨折治疗的第二次思考:AO理论的产生——兼顾内固定物的稳定性和利于骨折愈合

骨折内固定物的出现,开创了骨折治疗的新篇章。20世纪初,Lane和Sherman接骨板相继问世,成为第一代接骨板。这一时期的骨折治疗主要是兼顾内固定物的稳定性和利于骨折的愈合。由于骨折内固定治疗理论的缺乏,初期研究者过于追求了内固定物的稳定性,且尚未取得良好的进展。与此同时,由于接骨板无法消除术后骨折端骨坏死留下的间隙,所以对骨折愈合不利。随后由Gilfillan,Eggers及Collison等设计了第二代带槽接骨板,可以对骨折断端的挤压力以利于骨折愈合,并在一定程度上提高了稳定性。但由于这种接骨板还不够稳定,未进行推广使用。

初期接骨板:(1)Lane板(1914);(2)Sherman板(1912);(3)Gilfillan板(1943)(4)Eggers板(1948);(5)Collison板(1950):接骨板的槽为斜坡形,可有一定加压作用。(摘自《骨科手术学》)

在接下来的思考中,受到Charnley的膝关节加压融合技术的启发,研究者们设计出了第三代接骨板,也就是加压接骨板,以Muller教授为代表的瑞士骨折内固定学会(简称AO)设计的动力加压接骨板(dynamic compression plate,DCP)是其中代表。DCP可对骨折端进行轴向加压而利于骨折愈合,同时也增强了内固定的稳定性。在随后几十年的发展中,AO逐渐形成了理论体系,其四项基本原则为:① 解剖复位;② 坚强固定;③ 保护血运;④ 功能康复。AO理论、技术和方法是骨折治疗里程碑式的进步,显著地提高了骨折疗效。

DCP的动力加压原理

骨折治疗的第三次思考:BO理论的产生—骨折稳固和局部软组织完整之间平衡

AO理论形成后风靡全球,几乎主宰了创伤骨科医生的思维。其核心内容是骨折解剖复位后,通过加压接骨板对骨块进行加压而达到坚强固定,并获得骨折的一期愈合。当时DCP用于股骨干骨折治疗后,在不借助外固定的情况下术后3-5天左右即可以下床行走,因而受到广大骨科医师的推崇。

但是在接下来长期的使用中,AO的弊端也逐渐被大家发现:1)接骨板与骨之间的紧密接触影响血运导致骨萎缩、骨坏死;2) 接骨板的弹性模量远大于骨,产生的应力遮挡效应导致的钢板下骨质疏松;3)为了追求骨折的解剖复位,大量剥离局部骨膜及软组织而严重影响骨折端血运;4)由于部分医师对AO理论的理解偏差,导致内固定的过度使用。

基于以上四点,远期发生骨不连、再骨折等并发症逐渐增多。创伤骨科医生思考后发现,我们在骨折内固定治疗的过程中没有足够重视骨的生物学特性,因为骨折的治疗不是在修凳子腿。因此从上世纪90年代开始,骨折的生物学固定(Biological Osteosynthesis)被提出并被广泛关注,BO理论的核心是充分保护骨折的血运,不允许以牺牲局部血运的代价来达到骨折的解剖复位,也就是将骨折局部医源性的破坏降低到最小的程度。

因此,概况来说骨折治疗需在骨折稳固和局部软组织完整之间平衡。在BO理论的指导下,骨折固定物的材料、复位及固定方法等均有较大的改进,可吸收钢板、部分接触钢板 ( LC-DCP )、点状接触钢板 ( PC - Fix)、不接触钢板( NCP)等相继出现。与此同时骨折治疗的微创化也逐步运用于临床,比如LISS ( Less Invasive Surgical System)、MIP ( Minimally Invasive Procedure) 、MIPO ( Minimally Invasive Plate Osteosynthesis )等。

骨折内固定类型的演变

骨折治疗的第四次思考:CO理论的产生——兼顾骨折愈合和运动系统功能的恢复

BO理论的产生是对AO理论的继承和发展,而不是否定和颠覆,二者的有机结合和灵活运用可以促进骨折愈合。但是骨折治疗的最终目的是骨折愈合吗?答案是否定的,现代骨科奠基人之——Robert Jones在上世纪就提出:“功能是矫形外科医师的目标,其专业是了解并运用最好的方法取获得功能, 手法或手术只是治疗的开端, 最卓越的功绩只能从它功能上的成功来衡量”。因此,我们目前的骨折治疗更像木匠师傅修板凳腿,过于重视局部结构的重建,而很少考虑整体功能的康复,现代骨科的治疗应该兼顾骨折愈合和运动系统功能的恢复。

骨折治疗过程中软组织保护逐渐得到重视

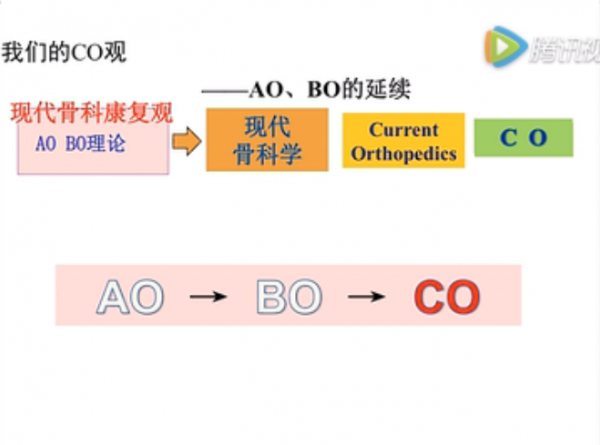

本世纪伊始,部分学者感受到骨折治疗与功能康复一体化应该是我们追求的根本。从2002年开始,南昌大学第一附属医院骨科戴闽教授团队率先进行骨折治疗与功能康复一体化的相关研究,并应用于各类骨科疾病的治疗,先后出版专著四部,逐渐形成了现代骨科康复观。现代骨科康复观指导下的骨折治疗,我们暂称之为现代骨科学(Current Orthopedics,CO)。我们所提出的CO与传统意义上的CO(Chinese Orthopedics,中国骨伤学)是紧密联系而又有所发展的。传统意义上的CO提倡:“动静结合,筋骨并重”,动静结合要求骨折治疗需要功能锻炼,而筋骨并重告诉我们骨折愈合同整个运动系统功能恢复同等重要,这与我们提出的CO不谋而合。我们所提出的CO的核心内容是,在现代康复观的指导下,运用AO、BO理论的技术、方法、设备和器材以促进骨折的愈合并最大程度地恢复运动系统的功能。

近10年来戴闽教授在骨科康复方面所出版的主要专著

新CO理论动态示意图:AO、BO理论的继承与发展,并与传统CO有机融合

戴闽教授率先提出的骨折治疗与功能康复一体化理论体系获江西省科技进步三等奖

我们的老祖宗对疾病的治疗有过一句精辟的总结-“三分治七分养”,应用到骨科学中,可为称之为“三分治疗七分康复”。但是,何时康复、如何康复,不同骨科疾病的康复有什么区别和联系,同一疾病在不同患者、不同阶段的运动康复如何做到个体化、一体化等等问题仍然不断困扰着康复医生和骨科医生。

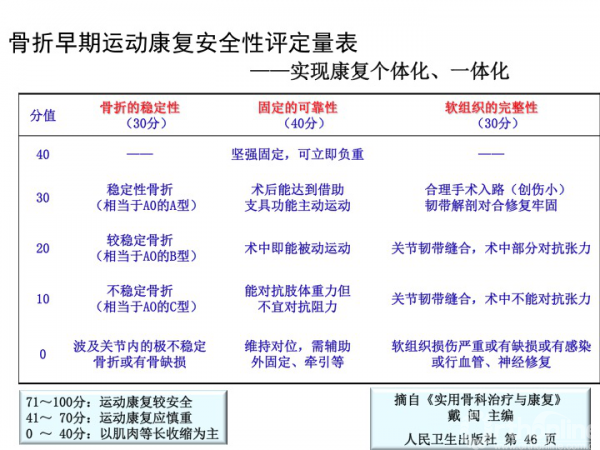

针对目前骨科康复遇到的问题,戴闽教授提出的CO理论通过“骨折早期运动康复安全性评定量表”,围绕骨折的稳定性、固定的可靠性和软组织的完整性,为骨折患者制定个体化运动康复方案,并随疾病的进展转归过程进行动态评定进行一体化的运动康复。基于对骨骼、软组织和人工植入物对运动康复影响的全面考虑,通过在创伤骨科领域的尝试,这一理论已逐步推广到几乎所有的骨科疾病中。

BO理论是对AO理论的继承和发展,单纯的AO理论和单纯的BO理论都无法解决所有的骨折愈合问题,只有掌握了二者的原理后灵活地运用这两种理论才能在骨折复位、固定中得心应手。在此基础上加入现代骨科康复观,就是未来骨折治疗的新方向,我们称之为现代骨科学(Current Orthopedics,CO)。CO时代的到来是继AO、BO理论以后,骨折治疗发展的必然趋势。

(本文部分文字内容出自:戴闽 于小龙 骨折治疗的思考-AO、BO的演变及CO时代的到来[J]. 中国骨与关节损伤杂志,2016,04:447-448.)

京公网安备11010502051256号

京公网安备11010502051256号