“人体骨内H型血管与骨质疏松程度相关”研究结果首次在Cell Death & Disease期刊发表

2017-05-25 点击量:5076 我要说

2017年5月,苏州大学附属第二医院骨科徐又佳教授团队、苏州大学“剑桥-苏大基因组资源中心”徐璎教授团队联合在Nature出版集团旗下国际知名期刊《Cell Death & Disease》杂志(IF=5.378,JCR2区)发表题为“Human type H vessels are a sensitive biomarker of bone mass”(Citation:Cell Death and Disease (2017) 8, e2760; doi:10.1038/cddis.2017.36)的研究论文。该研究是目前为止,在国际知名期刊上,首个发表人体骨组织中存在“骨形成与骨内血管偶联”的论文。

【背景】

有关骨质疏松症发生机制研究依然是各国研究热点,多年来研究主要集中在破骨细胞、成骨细胞、雌激素、维生素D及钙的吸收等方面。

2014年“骨形成与骨内血管偶联”新观点在骨质疏松研究领域取得突破性进展,节点研究成果是德国学者在《自然》杂志上报道。

文章内容:

① 鼠的骨组织中有一种特殊的毛细血管(H型血管),主要存在于长骨的干骺端与骨膜下,是“骨生成与血管形成偶联关系”的重要载体;

② 在老年鼠骨组织中,研究证实“H型血管”形成能力显著下降,且与老年骨量下降有显著因果关系;

③ 应用特定药物干预后,研究结果显示:促进了H型血管新生,可显著恢复骨量。

所以,骨内H型血管研究在骨质疏松领域具有潜在的临床价值。那么,人体骨组织中是否存在H型血管?H型血管变化与骨密度、年龄是否有关?这些是近几年各国研究的方向。

【研究亮点】

1. 本研究紧跟当今热点,首次使用人的骨标本制作冰冻切片(10mm),并进行了免疫荧光染色,掌握了人骨标本的固定、脱钙、脱水及超薄切片等核心技术;首次在人的骨标本中证实H型血管的存在。

2. 首次报道在绝经后患者中,骨量减低组患者骨标本中H型血管的数量较正常骨密度组明显减少(骨量减低组与骨质疏松组间差异无统计学意义),结果提示:骨内H型血管是骨量变化的早期敏感性指标。

3. 在小鼠OVX模型中,DFO(去铁胺)干预后可以增加模型组骨内H型血管数量,同时模型组骨量明显提高;为绝经后骨质疏松症防治研究提供了新的方向。

【专家点评】

中华医学会骨科分会骨质疏松学组组长刘强教授:骨质疏松症的终点事件是脆性骨折;以人体骨组织为研究平台的成果,骨科医生非常关注;徐又佳教授等团队的这项研究成果,是目前在行业国际知名期刊上,首个发表该领域“人体骨组织”的研究结果,也表明“人体骨内H型血管与骨质疏松相关”的研究我国处在国际先进水平。这项成果的意义在于:随着这一方向对“人体骨组织”研究的深入,未来对骨内血管的干预方法,可能会成为传统防治方案之外的新方法、新思路;对防治越来越多的骨质疏松性骨折相关研究会有新启发、新思维。

中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会侯任主委章振林教授:骨内H型血管与骨形成相关性研究是德国学者Kusumbe等在2014年发表的一个节点研究成果,开辟了一个新的研究方向,国内、国际上有许多学者在这个方向上继续研究,徐又佳教授等团队的“人体骨组织”研究在《Cell Death & Disease》期刊上发表是这个研究方向的新标志,不仅丰富了德国学者的研究观点,也对人体骨组织H型血管研究摸索出了科学思路和方法;人体骨组织与动物骨组织还是存在许多差别,人体骨组织分组、取材、处理、切片、染色、观察、排除个体差异的统计学分析等都需要一个一个条件筛选、掌握、规范,研究结果非常有价值,是我国骨质疏松领域“人体骨组织”研究的一个新成果,对今后构建这类研究平台提供了国际认可的参数。

中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会侯任主委章振林教授:骨内H型血管与骨形成相关性研究是德国学者Kusumbe等在2014年发表的一个节点研究成果,开辟了一个新的研究方向,国内、国际上有许多学者在这个方向上继续研究,徐又佳教授等团队的“人体骨组织”研究在《Cell Death & Disease》期刊上发表是这个研究方向的新标志,不仅丰富了德国学者的研究观点,也对人体骨组织H型血管研究摸索出了科学思路和方法;人体骨组织与动物骨组织还是存在许多差别,人体骨组织分组、取材、处理、切片、染色、观察、排除个体差异的统计学分析等都需要一个一个条件筛选、掌握、规范,研究结果非常有价值,是我国骨质疏松领域“人体骨组织”研究的一个新成果,对今后构建这类研究平台提供了国际认可的参数。

【研究简介】

研究论文第一作者是苏州大学骨科博士王亮医生,通讯作者是徐又佳、徐璎教授。研究主要内容:

1. 从临床患者的骨标本出发,首次证实人骨内存在H型血管,探讨了骨内H型血管与患者年龄、骨密度的关系;

2. 运用动物模型进一步验证了骨内H型血管的量随年龄的增长而减少,在同一个年龄段内H型血管的减少与骨密度下降呈协同发生;

3. 一定剂量的去铁胺(DFO)干预骨质疏松小鼠模型,增强了骨内H型血管的新生,明显改善了骨密度。这些发现为临床绝经后骨质疏松症的防治提供了一定的实验基础。

人体骨标本中存在H型血管;随年龄增长,H型血管含量显著减少

研究结果图1:a.人体骨标本取材模式图;b.取材工具及标本实物图; c、d. 取材患者手术前后X线片;e-g. 人体骨标本免疫荧光染色(标尺线:100mm);

h. 三个年龄组患者骨内H型血管量化(HV/TV,H血管/总血管)比较,*P<0.05,***P<0.0001

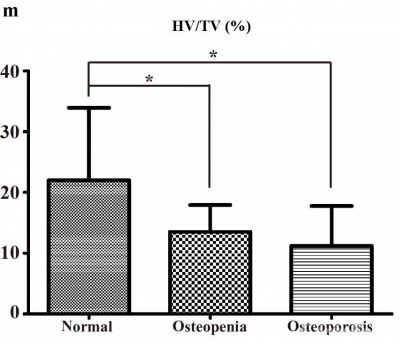

同一年龄段(排除年龄因素)的人体骨组织标本中,骨密度与H型血管协同变化

研究结果图2:a-c. 同年龄段,三组骨标本Micro-CT三维重建(正常组、减低组、骨质疏松组);d-i. 同年龄段,三组骨标本的骨小梁微结构参数变化;

j-l. 同年龄段,三组骨标本中H型血管免疫荧光染色(标尺线:100mm);m.同年龄段,不同骨密度三组,骨内H型血管量化比较,*P<0.05,**P<0.01

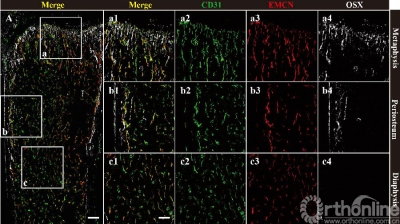

小鼠实验:胫骨干骺端、骨膜下、骨干区比较,H血管主要分布在干骺端

研究结果图3(“四周龄”小鼠胫骨免疫荧光染色):a区为干骺端(标尺线:200mm),a1-4为H型血管免疫荧光染色阶段(标尺线:100mm)

b区为骨膜下(标尺线:200mm),b1-4为H型血管免疫荧光染色阶段(标尺线:100mm)c区为骨干部(标尺线:200mm),c1-4为H型血管免疫荧光染色阶段(标尺线:100mm)

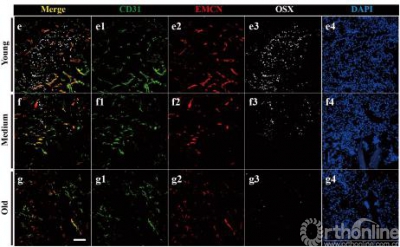

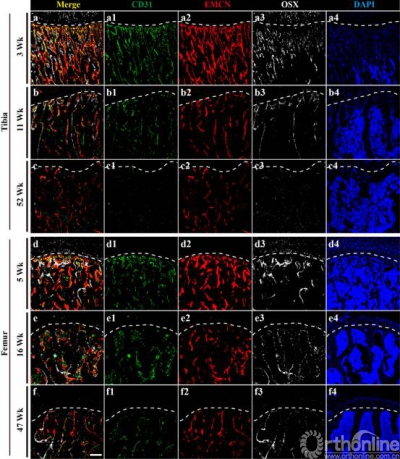

小鼠实验:随着周龄增加,胫骨、股骨干骺端,H型血管、骨祖细胞均显著下降

研究结果图4:a-c, 三个不同周龄胫骨(Tibia)近端干骺端免疫荧光染色,H型血管、骨祖细胞均随周龄增加而降低;d-f, 三个不同周龄股骨(Femur)近端干骺端免疫荧光染色,H型血管、骨祖细胞均随周龄增加而降低;(注:虚线代表干骺端与生长板分界线.,标尺线:100mm)

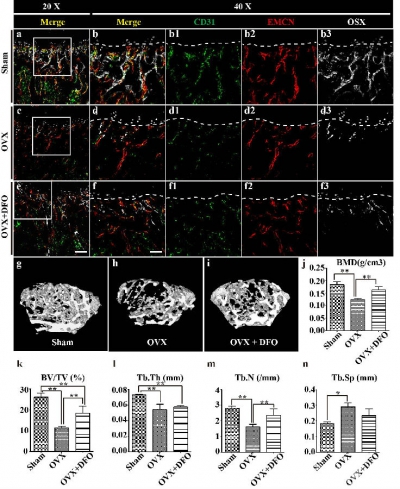

干预实验:给予OVX小鼠(去势模型)一定剂量DFO干预后,

小鼠胫骨干骺端H型血管、骨祖细胞能显著增加,同时骨量也显著增加

研究结果图5:a-f, 假手术组、OVX组、DFO干预OVX组,胫骨干骺端免疫荧光染色;g-i, 三组小鼠骨标本Micro-CT(3D重建);

j-n, 三组小鼠骨密度、骨小梁微结构参数统计比较(*P<0.05,**P<0.01)(注:虚线代表干骺端与生长板分界线)

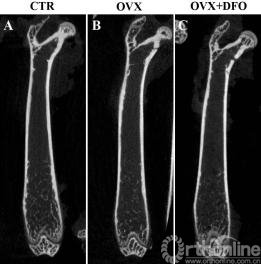

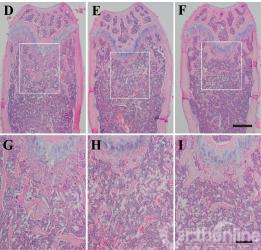

研究结果图6:三组小鼠股骨Micro-CT扫描图、HE染色图

A-C, 三组小鼠股骨全长二维CT重建图,OVX组骨小梁数目较Sham组明显减少,DFO干预后骨小梁部分恢复;D-I, 三组小鼠股骨远端HE染色(全景、局部放大),

OVX组生长板下方骨小梁数较Sham组明显减少,DFO干预后部分恢复(D-F标尺线500μm,G-I标尺线200μm)

【致谢】

该项研究工作得到973计划前期研究专项、国家自然科学基金、国自然青年基金、江苏省科技厅医学专项基金等项目资助。

全文链接http://www.nature.com/cddis/journal/v8/n5/full/cddis201736a.html

【作者简历】

徐又佳。医学博士、法学第二学士;

曾先后在德国、英国、香港、新加坡相关医院骨科研修。

苏州大学附属第二医院骨科主任医师、教授、博士生导师;

兼任医院科教处长、实验中心主任;

苏州大学骨质疏松症防治研究所所长。

学术兼职:

中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病会分常委

中华医学会骨科分会骨质疏松学组委员;

江苏医学会骨质疏松和骨矿盐疾病学会主委、

江苏重建与修复委员会副主委、

江苏医学会骨科学会委员;

苏州医学会骨质疏松和骨矿盐疾病专业委员会主委、

苏州医学会骨科专业委员会常委;

国际骨科APKASS委员。

《中华创伤杂志》《中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志》《中华实验外科杂志》《国际骨科杂志》等编委。

曾获荣誉:

苏州市劳动模范、苏州市青年科技标兵、苏州市科技二等功、苏州市跨世纪高级人才培、苏州市十佳科技魅力人物;江苏省“333工程”培养对象、江苏省医学重点人才、江苏省六大高峰人才、江苏省医学领军人才;国务院政府特殊津贴。

第一作者中文70多篇、通讯作者中文100多篇,SCI(第一、通讯)17篇;ISTP(第一、通讯)53篇,参编论著11次;曾获省部市级科技进步奖12项(第一排名);曾获国家、省、市项目20多项(第一负责),申请发明专利4项(授权1项);获江苏省医学新技术引进奖5项。

京公网安备11010502051256号

京公网安备11010502051256号