经验分享:孟氏骨折和并盖氏骨折误诊为孟氏骨折

2023-08-18 文章来源:骨伤科误诊误治案例分析与对策 作者:骨科在线 我要说

孟氏骨折即是尺骨中上1/3段骨折合并桡骨小头脱位,于1814年Monteggia首先对此型骨折脱位加以描述。盖氏骨折即是桡骨中下1/3骨折合并下尺桡关节脱位,因Galeazzi(1934)最早详细描述此种损伤,其发生率约是孟氏骨折的6倍。伤后除桡骨折处肿痛、压痛及骨异常活动外,常有明显的桡偏畸形,下尺桡关节处肿痛和压痛,腕关节活动受限。本文将通过一例孟氏骨折和并盖氏骨折误诊为孟氏骨折的病例,为大家分享治疗经验。

一、病例介绍

患者,男,12岁。

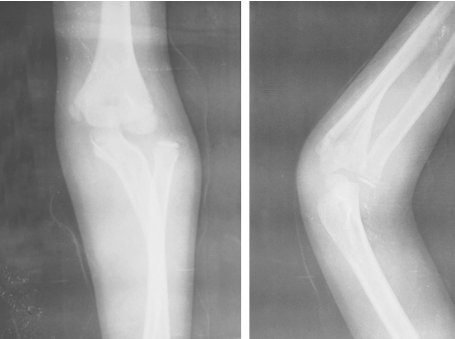

主诉:因“坠伤左肘部肿痛、活动受限6个小时”于2006年9月18日入院。约于6个小时前从行驶的摩托车后坐上坠地,致伤左肘部。当时局部肿痛、畸形、活动受限,手部感觉运动正常,遂至当地县人民医院就医,拍摄X线片(图1)示左尺骨近端骨折,向外成角移位,桡骨小头向外明显移位,诊断为左孟氏骨折,拟给予切开复位内固定术,为进一步治疗转诊我院。

图1 伤后3小时X线片

查体:左肘部明显肿胀,尺偏畸形,疼痛,拒按,压痛,可触及肘外侧突出的桡骨小头,肘关节功能受限;内、外翻应力试验及骨异常活动未查(以免引起骨折再次移位);左腕轻度肿胀,疼痛,呈桡偏畸形,压痛明显,可触及骨异常活动;手指感觉、运动正常。

影像学检查:拍摄前臂全长X线片(图2),左尺骨近端骨折,向外成角移位,桡骨小头向外明显移位;尺、桡远端骨折,骨折波及骨骺线,远折块一致性向桡背侧移位,桡骨远折端向近侧压缩移位明显,尺、桡骨远端间隙增大。

图2 伤后6小时X线片

入院诊断:

①左侧孟氏骨折(内收型);

②左侧盖氏骨折(尺、桡远端骨骺Ⅱ型损伤并下尺桡关节脱位)。

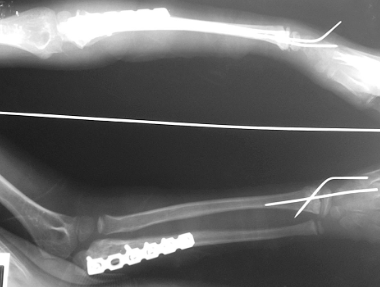

手术:完善各项检查无手术禁忌证后,在臂丛神经阻滞麻醉下,首先切开复位、钢板内固定尺骨骨折,然后手法闭合整复桡骨小头脱位、盖氏骨折,经皮克氏针内固定桡骨远端骨折,避免损伤桡骨远端骨骺;最后行前臂小夹板外固定。术后拍摄X线片(图3),常规预防感染,中药三期辨证施治,指导患肢进行功能训练。术后6周拆除克氏针及小夹板,7个月时取出内固定,前臂旋转、肘腕关节功能均恢复正常。

图3 术后X线片

二、误诊、误治原因分析

此患者为左侧孟氏骨折(内收型)与左侧盖氏骨折(尺、桡远端骨骺Ⅱ型损伤并下尺桡关节脱位)同时发生,比较罕见;损伤后就医十分及时,可能因肘部肿痛较重而遮蔽腕部损伤,值班医生未详查病情,申请拍摄X线片时自然而然地漏掉腕部损伤,依据所摄X线片进行诊断,焉能不发生误诊与误治。因此,仔细检查病情,审察内外,四诊合参,再进行有目的的影像学检查或化验等,是诊断的基本原则,预防误诊、漏诊的基本措施;没有详细检查病情,仅依赖影像学证据进行诊断,则引起过度医学检查等弊病。

三、对策

1、孟氏骨折与盖氏骨折的鉴别诊断:

Bado(1967)将其分为四型:

Ⅰ型特征是尺骨骨折向前成角,伴桡骨小头前脱位,亦称为前方(侧)型或伸直型,约占60%;

Ⅱ型特征是尺骨向后成角,伴桡骨小头后脱位,可并有桡骨小头骨折,亦称为后方(侧)型或屈曲型,约占15%;

Ⅲ型特征是尺骨骨折正好位于冠状突远侧,伴有桡骨小头向外脱位,即外侧型或内收型,约占20%;

Ⅳ型特征是尺骨中上1/3骨折、桡骨小头前脱位伴桡骨在肱二头肌结节以下骨折,即特殊型,约占5%。后来孟氏骨折的内涵逐渐扩大,包括桡骨各方向的脱位合并尺骨任何水平的骨折或尺桡骨双骨折。张素天等提出将肘关节脱位合并尺骨上段骨折列为孟氏骨折Ⅴ型,即肘关节脱位型。

各型孟氏骨折均表现为前臂和肘部肿痛,压痛点位于尺骨成角处和桡骨小头,可于肘部触及移位的桡骨头呈弹性固定,构成肱桡关节的桡骨小头处有关节内空虚感。因桡骨头脱位、环形韧带和方形韧带断裂、外侧关节囊及骨间膜多有撕裂,常常导致桡神经深支受牵拉损伤而外观的完整性多保存,应检查相应的神经功能。

X线片上极易判断孟氏骨折,而临床漏诊率却很高,究其原因为:

①X线片未包括肘关节。

②投照中心应以肘关节为准,否则桡骨小头脱位变得不明显。

③阅读X线片时漏诊,多发于小儿孟氏骨折;儿童肘关节X线解剖关系是凭借骨骺的对应位置来判断的,无论正侧位片上,在正常条件下桡骨小头的纵轴延伸线必须通过肱骨小头骨骺的中央,否则即示桡骨小头存在脱位;对于儿童Ⅲ型孟氏骨折而言,因骨折发生在尺骨近端干骺区,骨折可以纵形或横形劈裂,或仅有内侧骨皮质呈皱褶状。

④体检不仔细而忽视了桡骨头脱位的可能,尤其是小儿多不能确切描述受伤史和疼痛位置;因小儿肱骨小头骨骺出现时间为1~2岁,故对肱骨小头骨骺尚未出现的患儿应注重体检,必要时加拍健侧X线片。

⑤个别病人伤后桡骨小头脱位可能已自动还纳,X线片仅示骨折而无脱位,此时应注意检查肘部外侧,若局部肿痛及桡骨小头处明显压痛,应视同孟氏骨折处理,否则因忽视桡骨小头脱位的治疗而可能导致再移位。

因肌肉的牵拉作用,盖氏骨折的移位具有一定的特征:

①旋前方肌的牵拉,致使桡骨远折端旋前,向尺骨靠拢并向近侧及掌侧移位;

②肱桡肌的牵拉,导致桡骨远折端向近侧重叠移位;

③拇长展肌和拇伸肌的牵拉,导致桡骨远折端向尺骨靠拢,并向近侧移位。

因此X线片上盖氏骨折的典型征象为正位片示桡骨骨折端重叠,远侧尺桡骨骨间距减小,桡骨向尺骨靠拢,下尺桡骨关节面的连续性丧失,尺骨关节面低于桡骨关节面;侧位片上示桡骨向掌侧成角,尺骨小头向背侧突出。

根据盖氏骨折的创伤病理变化,骨折分型为:

①儿童型:即桡骨下1/3骨折(多为青枝骨折)合并尺骨远端骨骺分离,儿童盖氏骨折不出现下尺桡关节脱位。Lanfried(1991)认为尺骨远端骨骺分离是儿童下尺桡关节损伤的特有形式。MervLets(1993)提出对儿童盖氏骨折进行如下分型。A型即桡骨中下1/3交界区骨折合并尺骨远端向背侧脱位、尺骨远端骺骨折、干骺端向背侧移位;B型即桡骨下1/3骨折合并尺骨远端向背侧脱位、尺骨远端骺骨折、干骺端向背侧移位;C型即桡骨青枝骨折,向背侧弓形弯曲,合并尺骨远端向背侧脱位,尺骨远端骺骨折、干骺端移位;D型即桡骨远端骨折,向掌侧弓形弯曲,合并尺骨远端向掌侧脱位,尺骨远端骺骨折、干骺端向掌侧移位。

②标准型:即桡骨中下1/3骨折并下尺桡关节脱位。此型损伤较重,桡骨骨折重叠移位及下尺桡关节脱位明显,三角软骨盘撕裂,下尺桡关节的掌、背侧韧带关节囊损伤,远侧尺桡骨骨间膜亦有一定程度的撕裂;若三角软骨盘维持完整,则常为尺骨茎突骨折。

③特殊型:即桡骨中下1/3骨折、下尺桡关节脱位并尺骨干骨折或尺骨干外伤性弯曲。多为机器绞轧伤,常导致骨间膜严重损伤,甚至可发生前臂骨筋膜室综合征。

2、提高临床疗效的基本要素:

①熟练掌握前臂的生理解剖:前臂由尺桡骨构成,并借骨间膜相连;尺桡骨各有生理性弯曲,其两端构成上、下尺桡关节,是前臂旋转功能的重要解剖基础。唯充分认识前臂的解剖生理,才能准确地分析判断骨折的损伤机制,选择相应的复位固定方法,减轻创伤反应,避免骨折畸形愈合、前臂旋转功能受限等并发症。例如整复孟氏骨折时,常须先复位桡骨小头脱位后整复尺骨骨折,而内收型骨折时须先复位尺骨骨折后复位脱位,其原因是基于解剖学,桡骨小头复位后,完整的桡骨干通过骨间膜的传导,牵拉尺骨两折端以利于复位,另外肱桡关节的稳定性远大于复位后尺骨折端;但是对内收型孟氏骨折必须先复位尺骨近端骨折,以恢复肘关节容纳桡骨头的正常相容性。同时,若不清楚桡神经深支的走行,复位桡骨头脱位时,于肘外侧进行强力地推按,可导致该神经被牵拉挤压而损伤。

②前臂肌肉与骨折移位的关系:当损伤暴力不是直接作用于前臂时,骨折常发生在尺桡骨承载能力最弱的部位,即桡骨中上1/3和尺骨中下1/3处。骨折后折端移位与肌肉的牵拉关系密切,不但要依据骨折与旋前、后肌的位置关系,还要注意旋前肌及前臂屈肌的肌力大于旋后肌及伸肌,桡侧肌强于尺侧肌的特点。骨折断端的移位决定于前臂一个或两个骨发生骨折。尺骨干单独骨折时,骨折近端被肱骨牵向前方,远折端因旋前方肌作用而牵向桡侧。桡骨干单独骨折时,因骨间膜和尺骨的支撑多无重叠移位,若发生显著重叠,则提示有骨间膜及上、下尺桡关节韧带的损伤。若桡骨骨折位于桡骨粗隆肱二头肌附着与旋前圆肌附着点之间,近折端因受肱二头肌和旋后肌作用而处于屈曲、旋后位,远折端因受旋前方肌及旋前圆肌作用而处于旋前位,即移向尺侧;整复时应将前臂处于旋后位,以使骨折远端牵靠近端。若骨折位于旋前圆肌的远侧,因旋前圆肌的作用被肱二头肌及旋后肌所拮抗,近折端处于中立位,但远折端受旋前方肌的作用而处于旋前位,故复位时应将前臂处于中立位。前臂双骨折时,因受以上肌肉牵拉,可发生各种不同形式的折端移位,复位固定均需要注意。

③旋转弓和骨间膜的功能解剖:旋转弓即是桡骨的两个生理弯曲,以桡骨粗隆为弧顶点的近侧弯曲称为旋后弓,以旋前圆肌附着点为弧顶点的远端弯曲称为旋前弓。两者分别位于桡骨旋转轴的两侧,但并未在同一平面上;在正侧位X线片上旋后弓均为13.1°,而旋前弓正位为9.3°,侧位为6.4°,尺骨亦约有6.4°的弧度突向背侧。二骨的生理弯曲为前臂旋转提供力臂。骨间膜纤维走向是自桡骨间嵴斜向内下,止于尺骨的骨间嵴,其作用是为前臂肌肉提供肌止点、传导应力、稳定上下尺桡关节及维持前臂的旋转功能。骨间膜为前臂的旋转限定了一个最大范围,当前臂中立位时,两骨间距最大,并且骨间膜上下一致性最为紧张。骨间膜各处张力不一,如轻度旋后位时,中部和远侧骨间膜张力最大,而近侧骨间膜在前臂完全旋后位时张力最大,旋前位时中部骨间膜最松弛。前臂的旋转运动是一个复杂的生物力学问题。过去认为其旋转轴线是桡骨小头中心与尺骨茎突基底部的三角软骨盘附着处的连线,以此轴为中心,桡骨小头做自转运动,桡骨远端围绕尺骨进行公转。近年研究表明前臂旋转轴在一定范围内变动,而且尺骨在肱尺关节处也做向背桡方向的短弧线运动,在尺骨固定与非固定状态下,尺桡骨的旋转运动轨迹不同。若骨折后不能恢复尺桡骨的生理弧度,任一折端的旋转、侧方、重叠或成角移位,必影响骨间膜和旋转弓的解剖特性,骨间膜出现瘢痕挛缩等病理改变,继而导致前臂旋转障碍。

④辨证选择治疗方法:大多数新鲜的前臂骨折经闭合复位后,可获得满意疗效。整复前应认真阅读X线片,结合病史等,分析判断骨折的损伤机制;复位时充分考虑肌肉的牵拉,及时调整前臂体位和牵引力线,手法要刚柔相济、随心而动;如尺桡骨双折时应先整复相对稳定的一骨,盖氏骨折或孟氏骨折均应遵循关节内骨折的治疗原则,多数应先纠正关节脱位;复位后应将前臂固定于轻度旋后位,以获得更多的骨间膜处于最大张力状态,并能维持骨折端的稳定。内收型孟氏骨折需首先复位尺骨骨折,然后才能复位桡骨小头脱位。对于孟氏骨折的治疗,若尺骨存在骨皮质缺损,须行钢板内固定;若尺骨骨折已获得坚强固定,不必修复或重建环状韧带。盖氏骨折的内固定以钢板为首选。

谨记:除加压钢板或锁定钢板外的任一治疗方法,在骨折间未获得足够的愈合时,不允许前臂过早地做旋转运动。开放复位时避免位于同一水平面骨折间隙相通,尽量减少对骨骼血供的破坏。此患者的治疗方案设计就充分体现辨证施治,我们首先对于长斜形劈裂的粉碎性尺骨近端骨折采取钢板内固定,然后才复位桡骨小头骨折;将有限的内固定与手法整复相结合,遵循“AO”关节内骨折/脱位的治疗原则,均达到解剖复位的要求。最后处理儿童型盖氏骨折,手法复位一次性成功,克氏针固定时避开骨骺,减少对骨骺生长的影响。

3、孟氏骨折的治疗:

过去,对儿童型孟氏骨折保守治疗意见是一致的,但如何治疗成人孟氏骨折却争论多年。近年来,绝大多数人主张新鲜的闭合的孟氏骨折均宜首先采取保守治疗,桡骨小头脱位并无手术的必要,若尺骨骨折已获得坚强内固定,亦无须重建桡骨环状韧带。

手法复位伸直型和屈曲型孟氏骨折时,应先整复桡骨小头脱位,利用桡骨的支撑,尺骨骨折的重叠和成角畸形自然得以改善,然后维持桡肱关节的稳定下,整复尺骨骨折。整复内收型孟氏骨折时,应首先手法复位尺骨骨折后整复桡骨头脱位,尺骨向桡侧任何成角必定阻碍桡骨小头的复位。对特殊型孟氏骨折,也应先整复桡骨小头脱位,然后依尺桡骨双折处理。对肘脱位型孟氏骨折,应先复位肘关节脱位,维持肘关节稳定下复位尺骨骨折。因肌肉的牵拉,复位后的尺骨骨折仍易向桡侧成角,必要时可经皮穿针髓内固定。复位成功后均以超肘小夹板中立位固定。屈曲型骨折固定于肘关节半伸直位,其余各型宜固定于屈肘≥90°位。固定时间6~8周。

难以闭合复位的孟氏骨折应开放复位内固定。近年来随着对前臂骨折与旋转功能恢复关系的认识深化,尺骨骨折的复位标准要求更为严格,若闭合复位失败,即应行开放复位内固定,以期望获得较好的功能恢复。对特殊型骨折应行尺桡骨内固定。若环状韧带和关节囊嵌入而阻碍桡骨头复位,也需要手术复位,修复或重建环状韧带。尺骨上1/3髓腔较大时,应行加压接骨板固定;尺骨中1/3髓腔较小时,则髓内钉或接骨板均能有效固定。孟氏骨折多有严重的骨间膜撕裂,局部软组织损伤重,手术时间以伤后7天为好。

若陈旧性孟氏骨折伤后时间≥6周、桡骨小头脱位没有被整复、前臂的旋转功能尚好,或因尺骨骨折内固定不足而致骨折成角和桡骨头再脱位,此时尺骨骨折已基本愈合,宜行桡骨小头切除术。若尺骨骨折移位明显、肘关节和前臂功能恢复受到较大影响,或伤后时间≤4周者,须行开放复位内固定,松解挛缩的骨间膜,一期骨折处移植松质骨,彻底切除肱桡关节和上尺桡关节间隙的增生组织,使关节完全吻合,紧固缝合关节囊以替代重建环状韧带。

4、盖氏骨折的治疗技巧:

盖氏骨折的复位并不困难,难在不能有效克服肌肉牵拉、维持骨折复位状态。对横断型骨折应手法复位,患肢处于旋后位,重在牵引桡侧,用分骨手法把持两桡骨折端,并使之在冠状面上对线,然后向背侧扩大成角,利用折顶法使之在矢状面上对线,即纠正前后移位,从而下尺桡关节分离也随着复位。若伴尺骨骨折,则维持桡骨骨折的稳定,继而整复尺骨骨折;以超腕夹板外固定6周。对非稳定性盖氏骨折,有经验的骨科整复医师可试行保守治疗,复位后必须维持拇指或桡骨茎突牵引。如把小夹板的桡侧板变直加长,利用直板使腕关节尺偏以牵引桡骨远折端,同时于夹板顶端可行拇指牵引。注意定时复检骨折的位置,一旦骨折再移位,须及时处理。采用经皮穿针固定法,因桡骨髓腔过大而易固定失效;若用之,应采取交叉穿针固定,且克氏针须穿过两折端的骨皮质。

为获得满意疗效,避免下尺桡关节的紊乱及继发三角软骨盘损伤综合征,可考虑开放复位钢板内固定。术后短臂石膏前后托固定4周,以求下尺桡关节周围的损伤组织获得修复愈合。对陈旧性盖氏骨折已畸形愈合、前臂旋转受限、下尺桡关节疼痛者,须手术矫正桡骨畸形;若旋转功能仍未改善,则行尺骨小头切除或尺骨下段短缩术。

摘自:骨伤科误诊误治案例分析与对策,李无阴,周中华主编,北京:人民卫生出版社,2015,ISBN:978-7-117-21060-7

京公网安备11010502051256号

京公网安备11010502051256号